各家庭によって土質がかなり違うことが分かった。自分家の土質が分かったら早速土をいじっていこう。

前回記事

前回芝生を張りたい自分の土地の土質が水捌けはどうか、土中の状態はどうなっているのか?というところまで進めた。

それに基づきながら話を進めていくのだが、一番ひどい土の状態を想定して話していきます。

土いじり~芝生張り終了まで

最初に

最初に、もし母屋の基礎から芝生を張りたい場合は水勾配というものを考えなくてはならない。1mにつき1cmほど排水溝などに向かって傾斜をつける必要がある。この場合は杭と水糸をつかうとよい。

本格的な水勾配を施すならレーザーレベルでどこか2点、水平をマーカーで印つけしておく。私は駐車場の一番高いところから母屋の基礎にマーキングしてレベル出ししたが、母屋の基礎とは全く干渉してないので結局水勾配は考えないことにした。面倒くさかっただけという説もある。

芝の張りたい状況で水勾配をつけるべきなのかはご自身で調べてみて下さい。

私は最後まで水勾配をつけずにやったので、経験がなく語ることができなくなってしまったんです。

土を掘る

とにかく20cm~30cmは掘ろう。土塊はふるって石と一緒に土の中に埋めちまえばよい。

ある程度掘ったらふるいにかけ、サラサラになった土とその他のもので分けておく。その行為を繰り返して少しずつ穴を広げていこう。

地下茎は完全に取り除くつもりでやる。

とは言ったものの完全に取り除くことがほぼ不可能な場合がある。

しかし、取りきらないと芝生の隙間からどんどん伸びてくるのだ。

そして抜くこともできなくなる。地下茎は芝生がない状態だとしても土を掘らなければ取り除けない。芝生を張った後に伸びてきたらもうブチブチちぎるしか術がないのだ。

この地下茎は庭の土中に蔓延っている。縦にも横にも縦横無尽に伸びている。さらに枝分かれしているのだ。

芝生を張る部分の土は掘り起こすので取り除けるが、それも枝分かれした一部だということ。いずれは他のところからひっそりと芝生の下まで茎を伸ばし、やがてしれっと芝生から顔を出すのである。

さらに厄介なことも言っておこう。1mぐらい深く潜んでます(笑)

我が家がそうでした。

「は?wじゃあどうすりゃいいんだよゴラァ!!」

落ち着こう。私もそうなった。

そんな時はどこのご家庭にもあるユンボを1台用意します。そんで、

1mぐらい掘り起こして土を入れ替えちまえばいいんだよ。

まぁそれはギャグだが、

正直言うと現時点ではなす術がない。それだと語弊があるな、あることはある。ユンボをつかわなくてもある。

ただ一朝一夕でやる術はないのでそうなると芝生どころではなくなる。

なのでせめて掘った穴の側面から見える地下茎をバーナーで焼くぐらいしか私もできなかった。どうせ枝だから時間稼ぎにしかならないんだろうけど。

側面に出てる地下茎はひっぱてもほぼ抜けない。プライヤーで無理やり抜こうとしても切れるだけだ。なんせ1.2mは余裕であるし。

wikipediaを見てみます

地下茎(ちかけい)とは、地中に埋もれる性質を持つ茎のこと。基本構造は、地上茎と同じである。同じく、地中にある根とは、葉を付けること、根冠や根毛がないことなどにより区別できるが、根と並んで植物体の固着の役割も果たす。

地下茎の分枝はシダでは二叉分枝または二叉状仮軸分枝の場合が多い。被子植物では単軸的に成長するものもあるが、アマドコロのように主茎の先が直立の地上茎となり、地中の腋芽(えきが)から次の地下茎がのび、仮軸分枝を繰り返して成長する方が普通である。また、シダ植物や被子植物の多年生草本は地上部が枯れても地下茎は生き残るので植物体の維持にも重要な役割を果たす。

そして多くの場合分枝して、もとの共通の茎が死ぬと、枝は別の独立した個体になるので、栄養繁殖にも深い関わりがあるとされる。

地下茎は地面からすぐ下にある場合が多いが、スギナやハスなどのように、かなり深く地中を横走することもあり、これらの場合、通気腔が発達している。

こう記述されている通りである。

驚いたことがもう一つある。

スギナ(杉菜、学名:Equisetum arvense)は、シダ植物門トクサ綱トクサ目トクサ科トクサ属の植物の1種。日本に生育するトクサ類では最も小柄である。浅い地下に地下茎を伸ばしてよく繁茂する。生育には湿気の多い土壌が適しているが、畑地にも生え、難防除雑草である[2]。その栄養茎をスギナ、胞子茎をツクシ(土筆)と呼び、ツクシの方は食用とされる。根が深いことから「地獄草」の別名を持つ。

地獄草?

いや、そこではなく胞子茎をツクシと呼び

ン?あのかわいいツクシがスギナの胞子だと・・?w

今でこそ知っているが、この事実を知ったときは庭にツクシが生えてきて子供とキャッキャッ喜んでた当時の自分を哀れむ。

ほとんどの家庭の地下にいるのはスギナだというから地下茎が出てきたらほぼスギナっす。

そういうわけで、私は諦めた。ちょこちょこ出てきてはこまめにブチっとやってるが永遠のいたちごっこなのだろう。

不運にも地下茎だらけの庭だったら選択肢としてはこの辺りだろう。

- 私のようにスギナとの生涯における戦いを覚悟した上で芝生を張る

- 芝生の話はなし。もう外構屋にたのんでエクステリアしてしまう

- 防草シートの役割もこなすリアル人工芝にする

- もう土のままでいいわ

外構に頼んでレンガやタイル敷きもいいけどお金がかかる。

私も一瞬脳裏を過ぎったリアル人工芝。これかなりよさそうだ。

見た目は完全に芝、そして年中緑、雑草も生えてこない、芝刈りの必要なし、害虫や病気や肥料のことも気にしなくていい、ノーメンテナンスOK、穴を掘るような一連の作業もない、つまりランニングコスト無し!などまさに神。

ここにたどり着いた方なら一度は検討したこともあるんじゃないだろうか。けど、芝生を張ろうかと思ってやっぱり検索した。

そう、リアル人工芝は高いのである。

私も諦めた理由がそれのみ。安ければ今からでも張り直したい。

天然芝はランニングコストも少しかかるし。

さてずいぶんと話が長くなってしまいましたが続きを書いていこう。

えーとどこまで書いたんだっけ。

ふるいにかけてサラサラにした土とそれ以外を分けるというところからでしたね。

転圧する

張りたい面積分の穴が掘り終わったら、ふるって出た石や土塊は処分に困るので掘った穴の一番下に敷き詰めてしまおう。 地下茎や根っこは燃えるごみに出せばok。

敷き詰めたらタンパーで転圧する。

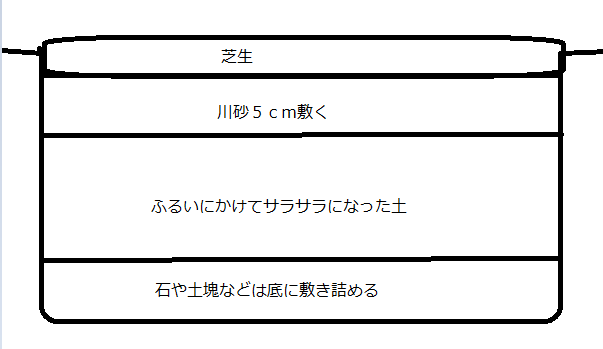

その上からサラサラの土を被せていきまた転圧していくが、水捌けが最悪に悪かった方は川砂を5cmほど敷きましょう。 また軽く転圧して芝生の厚さ分地面からへこませておく。

このようにします。

水捌けの良い土なら川砂は無くて大丈夫。

ふるいにかけて分ける作業がめちゃくちゃしんどかったはずです。お疲れさまでした。

あとは芝生を並べて行きましょう。

芝生を並べる~終了

目土が流れ出るのを防ぐためこのように必ず置きます。レンガのように張るのでレンガ張りといいます。

そして隙間無く並べることをベタ張りといいます。

こっちは目地張りといって3cmぐらいの隙間を設けてレンガ張りした。

ちなみにこれは左のちょっと緑になりかけてる所が3月末に張ったところで、右側の茶色いところはその1週間後に張った所。

穴掘り作業が大変だったので2回に分けた。

芝生のシートによっては厚さがまちまちなので薄いところは芝生の下に土を入れるなどしてできるだけ平らにしおくこと。これをやらないと後々でこぼこな芝生になるので必ずやること。

うまく並べられたら芝生に目土の砂を摺りこんでいく。芝生と芝生の間にもたっぷりすりこもう。

目土が終わったら足で軽く踏んで圧着させます。

最後にタップリ水をあげましょう。これでもかというくらいあげて大丈夫。

これでもかってくらいあげたらどこか1枚芝生をめくってみて下の土まで水が染み込んでいればOK。染み込んでない場合は染み込むまで水をあげてください。

水をあげたらもう出入り禁止。杭を打ってロープを張っておきます。

我が家も1ヶ月間は出禁にしました。

さてあとは毎日様子をみながら水をあげてください。

1ヶ月もすれば徐々に根付いてると思うのでロープを外しても大丈夫だが極力踏まない方がいいです。通過のために通るとかなら大丈夫。

張ってからの成長を見る

6月15日 2ヵ月半後

緑が濃くなってきたが目地まではまだ伸びていない。

娘が喜んでくれるのが一番苦労が報われるんですよね。

7月1日 3ヵ月後

初めて芝刈りをした直後

7月7日 その1週間後

1週間で2cmぐらいは伸びる。

つづいて

5月末に張った方の直後

ステップ下のやたら茶色いもうダメそうな芝ありますでしょ。

これ3月に買って来て余った芝生を2ヶ月間日陰で放置させてた芝なんですがだめもとで張ってみました。

7月1日 1ヵ月後

なんか早そうだったけどついでに芝狩りしたった。

7月7日 1週間後

ギャンギャン伸びてきた。ステップ下も問題なく伸び放題である。

実は実験的に最初に張ったほうは普通の高麗芝で、あとから張ったほうは姫高麗芝にしてます。

隣接して張って見た目的にどうなるのか?まあどうにでもなれという気持ちでやってみたのだが全く区別がつかないという結果でしたねw

姫高麗芝の方が伸びないという定説だったが体感では姫高麗芝の方が伸びるのが早いという。

芝狩りする際は、めんどくさいからと言って短くしすぎると成長点も刈ってしまう恐れがある。なので短くしすぎないように気をつけてくださいね。

お疲れ様でした!

それではまた!

ウッドデッキDIYにもチャレンジ